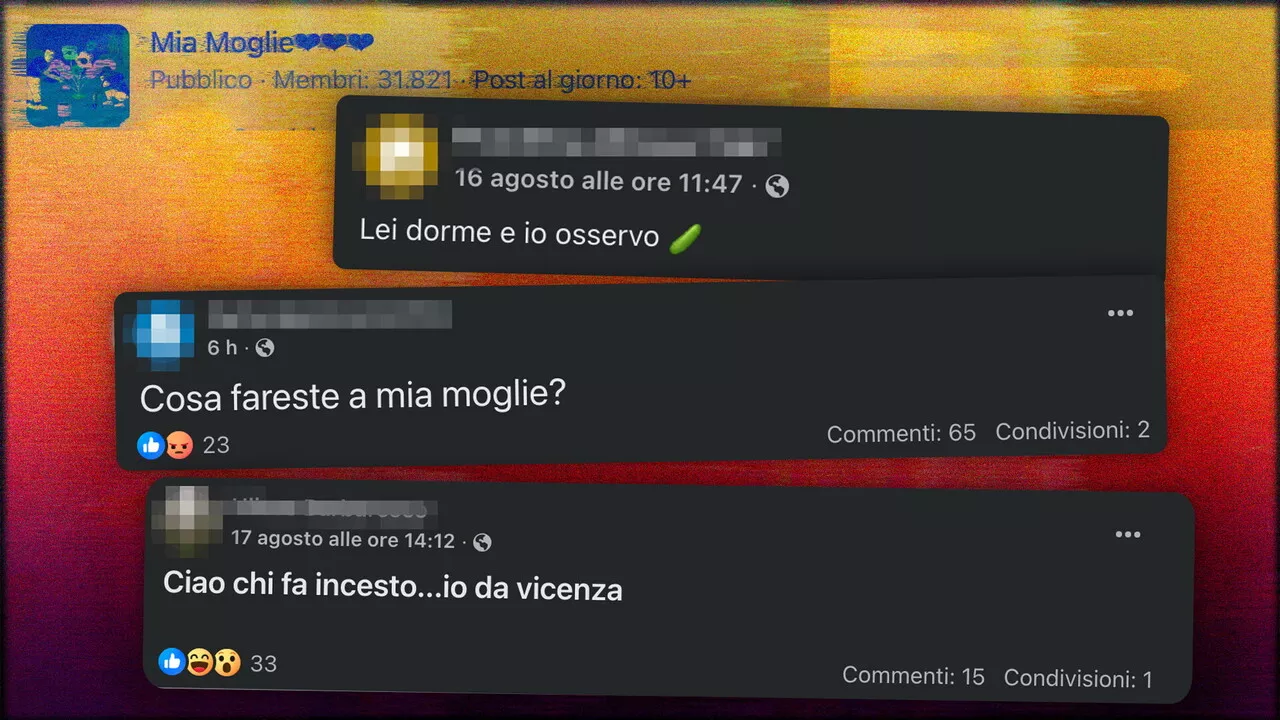

Non è pornografia. Non è goliardia. È una forma di violenza. E va fermata. Un supermercato di corpi femminili, aperto e accessibile a chiunque. C’è un gruppo pubblico su Facebook che si chiama “Mia moglie”. Creato nel 2019, conta oggi oltre 31mila membri, quasi tutti uomini. Non è un gruppo satirico, né ironico. Non è nemmeno un gruppo chiuso. Il suo scopo? Condividere immagini di donne, spacciate per “le proprie mogli”, accompagnate da commenti osceni, volgari, sessualmente espliciti e totalmente privi di qualsiasi dignità.

Si tratta di una delle peggiori espressioni della cultura dello stupro, travestita da goliardia tra “mariti” che espongono la propria “donna” come merce da vetrina, sfidandosi a chi ottiene più commenti. A nessuno importa – o meglio, finge di non importare – se quelle foto siano state pubblicate senza alcun consenso. La verità è che siamo di fronte a una sistematica violenza di genere che si consuma sotto gli occhi di tutti. E a rendere tutto ancora più grave, c’è il fatto che Facebook, o meglio Meta, non ha fatto nulla per fermarla.

La denuncia e il silenzio assordante di Meta

A portare alla luce questo schifo è stata l’autrice e attivista Carolina Capria, che ha condiviso sul suo profilo Instagram L’hascrittounafemmina alcuni screenshot raccapriccianti: commenti che suggeriscono atti sessuali, battute squallide, incitamenti a “scatenarsi” sotto le foto di corpi femminili, spesso ritagliati, mostrati a pezzi, come carne al banco del mercato.

Qualcuno scrive che “la moglie è d’accordo”. Ma dov’è la prova? Nessuna donna interviene, nessuna conferma, nessuna appare partecipe. Perché la verità è che quelle donne non sono soggetti, ma oggetti, usati da uomini in cerca di validazione tra pari. E se anche solo una di quelle immagini fosse stata pubblicata senza autorizzazione, saremmo davanti a un reato.

Condividere immagini intime senza consenso è una violenza sessuale digitale. È pornografia non consensuale. È un crimine.

Sette anni di impunità, trentamila complici

Il gruppo esiste da sette anni. Sette anni di commenti misogini, di corpi violati, di privacy calpestata. Sette anni durante i quali nessuno ha vigilato, né Facebook ha chiuso il gruppo, né la moderazione (che dovrebbe esserci) ha funzionato. Eppure è tutto pubblico, alla luce del sole. Non stiamo parlando di un canale Telegram oscuro, né di un forum nel dark web. È Facebook. È il social più diffuso al mondo.

Nel gruppo, uomini con nome e cognome – spesso gli stessi usati sui profili personali – continuano impunemente a pubblicare e commentare. L’ultima foto risale alla scorsa notte: il dettaglio del corpo di una donna, con la didascalia: “Prima volta che pubblico, primo dettaglio della mia amata moglie, 47 anni. Lei adora, scatenatevi. A 200 commenti, foto integrale.”

“Lei adora.” Chissà. Ma anche se non adorasse, a qualcuno importa davvero?

“La donna come merce”: la riflessione di Carolina Capria

Capria coglie perfettamente il cuore di questa dinamica malata: “Le donne rappresentano da sempre il terreno sul quale gli uomini si sfidano e misurano la loro virilità. Mostrare a un altro la ‘propria’ donna come un bene che si può concedere significa stabilire una gerarchia. Le donne, in questo gioco, sono solo un mezzo per validare l’identità maschile.”

Non è un gioco innocente. È una messa in scena tossica della virilità, un palcoscenico sul quale si esercita un potere antico e brutale: quello di chi può esibire un corpo come proprietà, senza rispetto, senza consenso, senza conseguenze.

Perché Facebook non interviene?

La domanda è semplice: perché Meta non ha ancora chiuso il gruppo? La piattaforma si nasconde dietro le sue “linee guida della community”, che proibiscono odio, violenza e pornografia non consensuale. Ma qui c’è tutto questo, e da anni. La Stampa ha tentato di contattare Meta, che ha risposto con il silenzio. Nessuna dichiarazione. Nessuna assunzione di responsabilità.

La domanda è semplice: perché Meta non ha ancora chiuso il gruppo? La piattaforma si nasconde dietro le sue “linee guida della community”, che proibiscono odio, violenza e pornografia non consensuale. Ma qui c’è tutto questo, e da anni. La Stampa ha tentato di contattare Meta, che ha risposto con il silenzio. Nessuna dichiarazione. Nessuna assunzione di responsabilità.

Nel frattempo, cresce l’indignazione pubblica. Migliaia di persone stanno segnalando il gruppo alla piattaforma e alla Polizia Postale, ma serve di più: serve una presa di posizione politica, serve una legislazione efficace sulla violenza digitale, serve una cultura del rispetto che parta dall’educazione e arrivi fino alle aule dei tribunali.

Questo gruppo non è un’eccezione. È la regola non detta di uno spazio online in cui le donne continuano a essere aggredite, violate, ridotte a oggetti, con la complicità dell’indifferenza e dell’impunità.

Il parallelo con il caso di Gisèle Halimi Pelicot, la donna francese violentata da decine di uomini con la complicità del marito, non è forzato. In entrambi i casi, c’è una struttura di potere maschile che si autoalimenta, che si legittima, che non si riconosce colpevole nemmeno di fronte all’evidenza della violenza.

Le reazioni politiche

“Basta tolleranza del sessismo e della violenza contro le donne sui social, altrimenti è complicità. Il gruppo del Partito democratico nella Commissione Femminicidio e violenza del Parlamento si associa alla denuncia che è stata fatta alla polizia postale rispetto all’esistenza del gruppo Facebook ‘Mia moglie’, che con 32.000 iscritti pubblica foto di donne a loro insaputa, con commenti violenti e sessisti. “Troviamo sconcertante e inaccettabile l’esistenza di queste chat misogine, specchio di una cultura di possesso e sopraffazione che ignora il consenso delle donne. Chiediamo alla piattaforma Meta di chiuderla immediatamente, vigilando sulla sua possibile e purtroppo probabile riapertura sotto altro nome, così come di monitorare qualsiasi altra forma di maschilismo tossico e nocivo, veicolato attraverso i social di sua competenza” dice la capogruppo onorevole Sara Ferrari insieme alle colleghe Antonella Forattini e Valentina Ghio, alle senatrici Cecilia D’Elia e Valeria Valente e al senatore Filippo Sensi. “Questi gruppi social sono abominevoli. Grazie a chi ha segnalato e commentato tanta violenza e mortificazione. Le piattaforme- concludono- devono intervenire su questi gruppi che nella logica del branco perpetuano e normalizzano una violenza di genere così becera e aggressiva. Il caso Pelicot non è bastato?”