“Gli italiani, popolo di tuttologi cioè di nientologi”

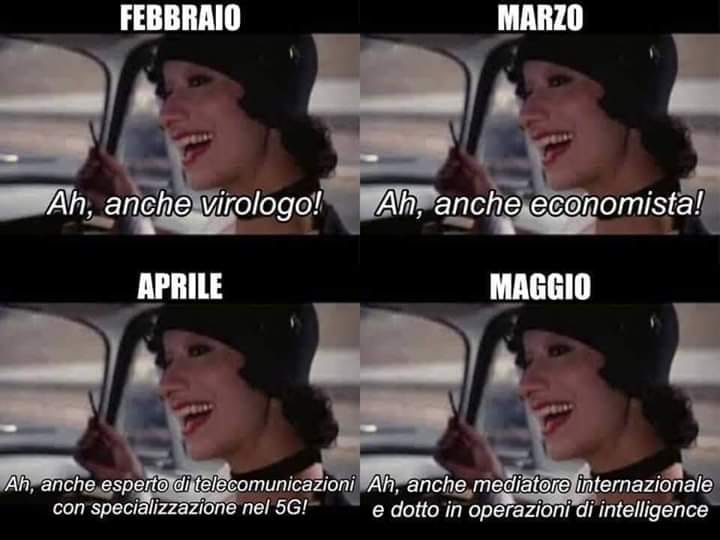

A volte ci si chiede ed è davvero frustrante, che hai studiato a fare, a cosa serva il tuo nutrito curriculum se bastano uno smartphone e una connessione internet per “diventare” giudici supremi, esperti di tutto, moralisti improvvisati e giustizieri digitali. È il trionfo del “tuttologo del web”, quella figura ormai onnipresente nei social media che, pur senza competenze, senza cultura, senza responsabilità, si sente autorizzata a esprimere giudizi spietati, a offendere, a condannare. Non importa se si ha una laurea in giurisprudenza o la terza elementare: basta un profilo Facebook o un account su TikTok per trasformarsi in accusatori pubblici. Con una pericolosa illusione di impunità e onniscienza.

Umberto Eco, già dieci anni fa, aveva visto tutto con una chiarezza disarmante. In un’intervista ormai diventata virale, disse: “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar, dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività.” Aveva capito che la democratizzazione della parola, in assenza di filtro culturale o etico, avrebbe provocato un effetto devastante. Il pensiero di Eco non era elitario, come qualcuno superficialmente ha voluto interpretare: era un grido d’allarme. Non era contro la libertà d’espressione, ma contro la sua degenerazione in libertà d’offesa, di calunnia, di gogna pubblica.

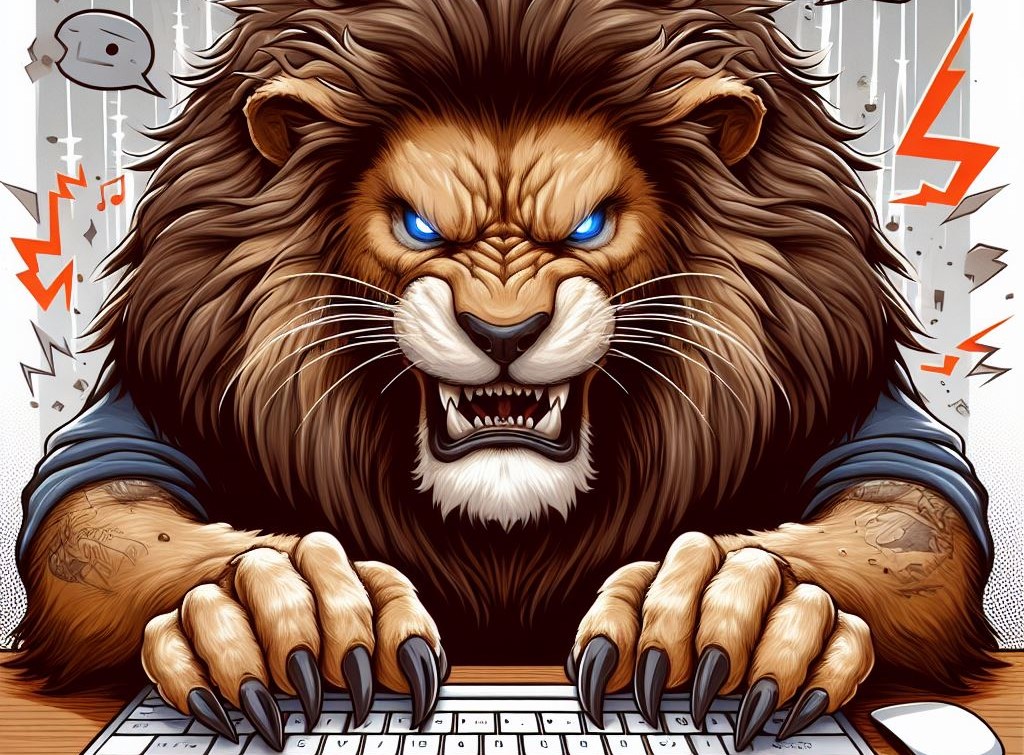

Gli esempi, purtroppo, non mancano. L’ultimo caso è straziante: un padre, distrutto dal dolore per la morte del figlio sepolto nella sabbia, è stato massacrato sui social prima ancora che le indagini chiarissero ogni dettaglio. “Dov’eri mentre tuo figlio moriva?”, “Vergognati”, “Assassino” – queste le sentenze pronunciate a colpi di post e commenti da una folla virtuale senza volto, senza pietà, senza la minima competenza. E poi, come se non bastasse, l’iscrizione formale nel registro degli indagati, un “atto dovuto”, dicono. Ma l’eco dei social era già esploso. E resterà, anche quando tutto sarà archiviato. La settimana scorsa, sul Caso Garlasco, un esercito di utenti dei social avevano sentenziato che la foto del fratello della povera Chiara in vacanza con i genitori era un fotomontaggio, quando i più grossi esperti hanno stabilito da anni la presenza di Marco Poggi assieme ai genitori il giorno del delitto. Ma accade anche a noi, di una piccola testa giornalistica di provincia quando riportiamo un incidente di montagna e ci ritroviamo sommersi da ricostruzioni che non stanno in cielo, nè in terra. Quasi a provarci gusto a colpevolizzare la vittima del momento pur di dare il proprio giudizio a chi magari, è ancora in ospedale con una gamba rotta e dolori atroci.

Gli esempi, purtroppo, non mancano. L’ultimo caso è straziante: un padre, distrutto dal dolore per la morte del figlio sepolto nella sabbia, è stato massacrato sui social prima ancora che le indagini chiarissero ogni dettaglio. “Dov’eri mentre tuo figlio moriva?”, “Vergognati”, “Assassino” – queste le sentenze pronunciate a colpi di post e commenti da una folla virtuale senza volto, senza pietà, senza la minima competenza. E poi, come se non bastasse, l’iscrizione formale nel registro degli indagati, un “atto dovuto”, dicono. Ma l’eco dei social era già esploso. E resterà, anche quando tutto sarà archiviato. La settimana scorsa, sul Caso Garlasco, un esercito di utenti dei social avevano sentenziato che la foto del fratello della povera Chiara in vacanza con i genitori era un fotomontaggio, quando i più grossi esperti hanno stabilito da anni la presenza di Marco Poggi assieme ai genitori il giorno del delitto. Ma accade anche a noi, di una piccola testa giornalistica di provincia quando riportiamo un incidente di montagna e ci ritroviamo sommersi da ricostruzioni che non stanno in cielo, nè in terra. Quasi a provarci gusto a colpevolizzare la vittima del momento pur di dare il proprio giudizio a chi magari, è ancora in ospedale con una gamba rotta e dolori atroci.

Ciò che una volta era prerogativa delle aule di tribunale, oggi avviene in diretta, sotto i riflettori delle stories e dei post virali. Si processa tutto: il genitore distrutto, il testimone che parla “troppo tardi”, persino i minori coinvolti nei fatti tragici. E le conseguenze sono reali, concrete, dolorose. Non sono solo numeri o commenti. Ci sono storie di persone che, colpite da accuse infondate o insulti continui, si sono tolte la vita. Il suicidio di chi non regge la pressione del pubblico ludibrio è una ferita profonda nel tessuto della nostra civiltà, un prezzo altissimo che stiamo pagando in silenzio.

Il problema non sono solo gli imbecilli che parlano: è che oggi hanno più visibilità, più potere e più strumenti. I media ufficiali, per quanto criticabili, hanno regole, codici deontologici, la possibilità , seppur non sempre usata, di rettifica. I social no. Il dito è più veloce del pensiero, il commento più potente della riflessione, il like più importante della verità.

Il problema non sono solo gli imbecilli che parlano: è che oggi hanno più visibilità, più potere e più strumenti. I media ufficiali, per quanto criticabili, hanno regole, codici deontologici, la possibilità , seppur non sempre usata, di rettifica. I social no. Il dito è più veloce del pensiero, il commento più potente della riflessione, il like più importante della verità.

Che fare? La proposta di una legislazione internazionale che obblighi le piattaforme social a vigilare, sanzionare, rimuovere i contenuti d’odio non è utopia. È una necessità. Ma da sola non basta. Serve, forse ancor di più, una rivoluzione culturale, una presa di coscienza collettiva. Una consapevolezza semplice e difficile al tempo stesso: la parola può uccidere. E chi non ha gli strumenti per usarla con responsabilità, dovrebbe forse, come ai tempi del bar di paese, limitarsi a un mormorio e a un bicchiere di vino.

Perché, parafrasando ancora Eco, il problema non è che parlino gli imbecilli. Il problema è che oggi li ascoltiamo. E li premiamo.

N.B.

Stampa questa notizia

Stampa questa notizia