Uno degli elementi più toccanti e simbolici dell’esperienza dei Treni della Felicità era il cartello che ogni bambino portava appeso al collo. Scritto a mano o dattiloscritto, questo cartellino riportava le informazioni essenziali:nome e cognome, età, comune di provenienza, numero di treno e informazioni sanitarie del piccolo.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’Italia si ritrovò spaccata e impoverita, con un Sud afflitto da miseria e carestia. Fu in questo contesto che nacque un’iniziativa umanitaria senza precedenti, conosciuta come i “treni della felicità”: convogli speciali che portarono circa 70.000 bambini in difficoltà dal Centro–Sud verso famiglie del Nord—prima ospitali, poi affettuose—pronte a offrir loro un rifugio e affetto.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’Italia si ritrovò spaccata e impoverita, con un Sud afflitto da miseria e carestia. Fu in questo contesto che nacque un’iniziativa umanitaria senza precedenti, conosciuta come i “treni della felicità”: convogli speciali che portarono circa 70.000 bambini in difficoltà dal Centro–Sud verso famiglie del Nord—prima ospitali, poi affettuose—pronte a offrir loro un rifugio e affetto.

L’iniziativa prese forma grazie all’impegno dell’Unione Donne Italiane (UDI) e del Partito Comunista Italiano (PCI), con l’appoggio di altre associazioni, tra cui la Croce Rossa, l’ANPI e la CGIL Wikipediaparteciparelademocrazia.it. Fu Teresa Noce, partigiana, dirigente comunista e figura centrale nell’UDI, a orchestrare l’operazione — dal contatto con le famiglie al coordinamento delle partenze — spesso presente alla stazione per seguire da vicino i bambini e rassicurare i genitori.

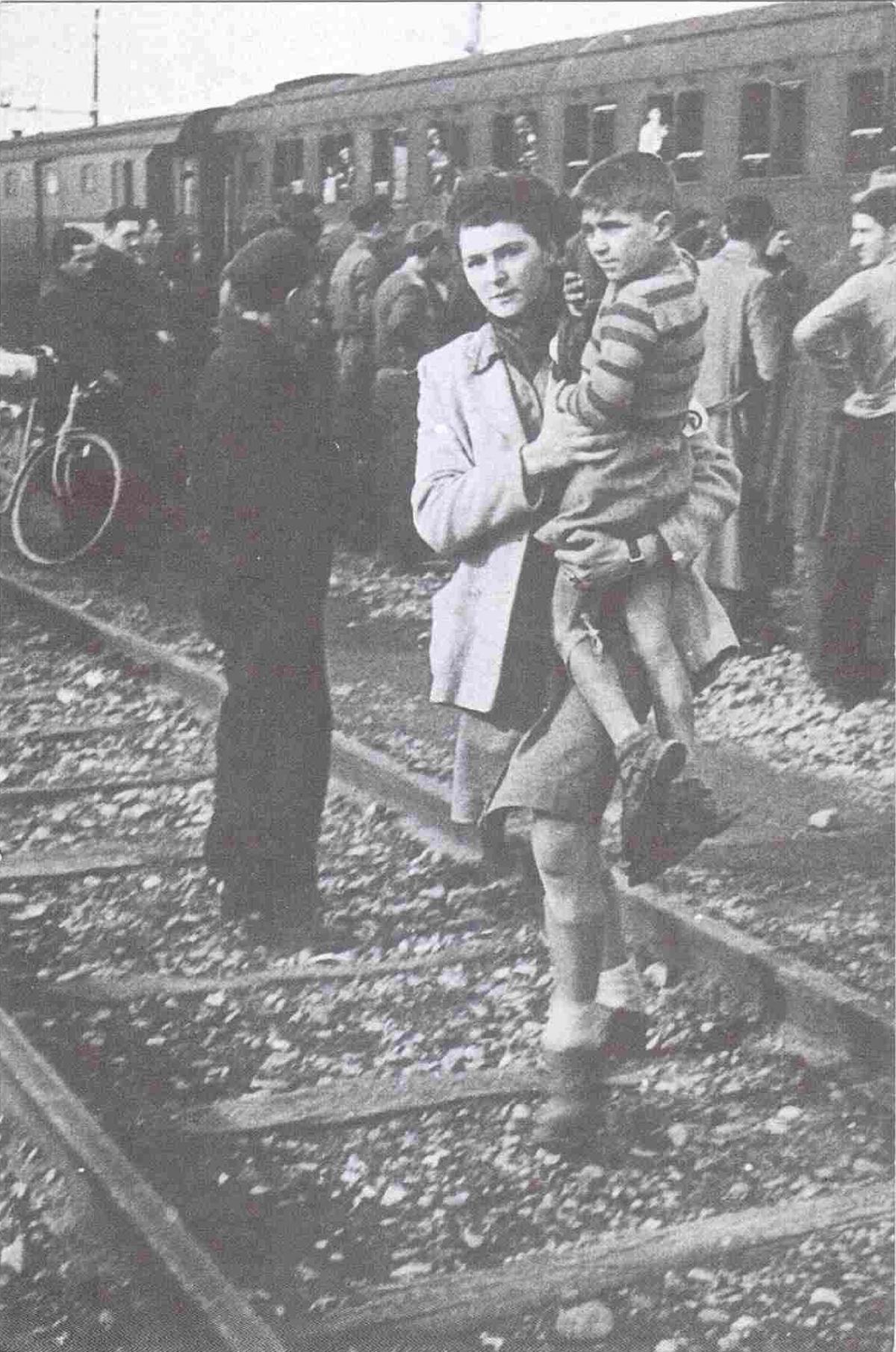

Il viaggio della speranza

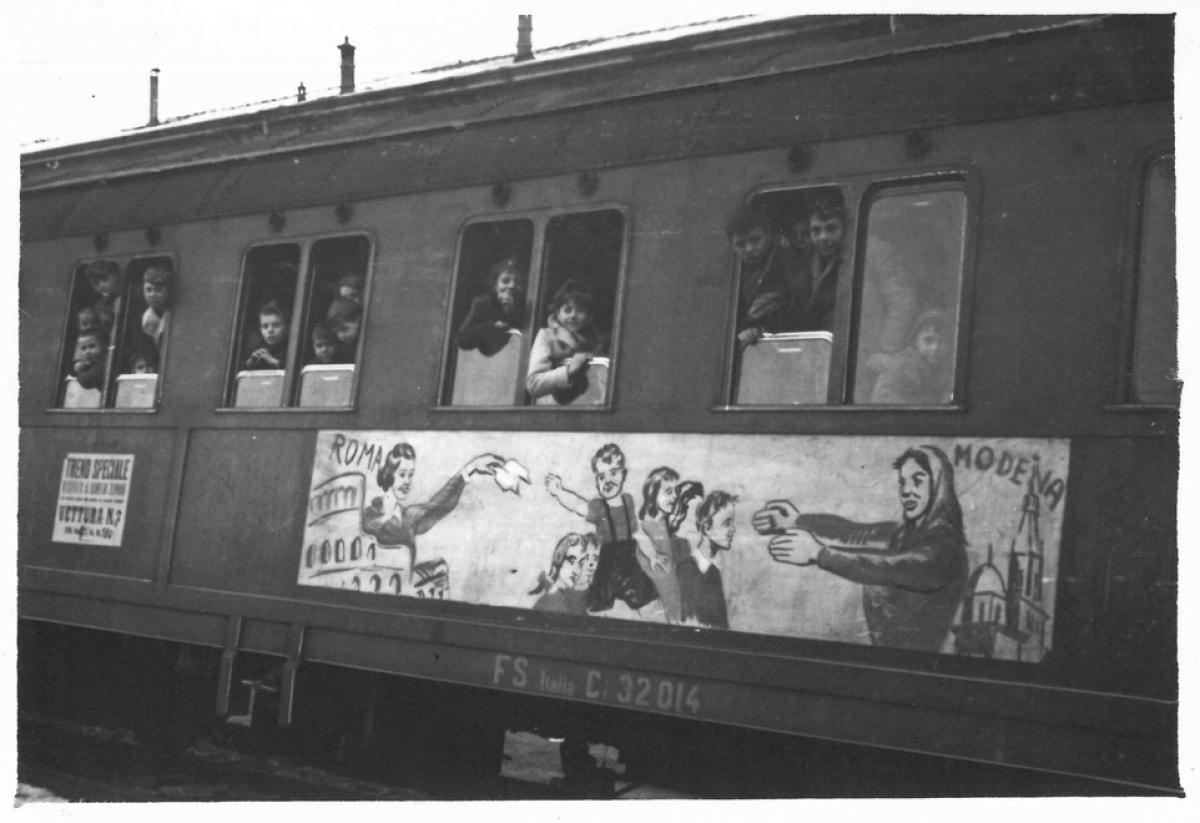

Il primo treno partì il 16 dicembre 1945 da Milano, diretto a Reggio Emilia, con circa 1.700 bambini . Molte città dell’Emilia-Romagna si offrirono come accoglienti destinazioni: Modena, Bologna, Genova e La Spezia tra le più coinvolte .

All’inizio, si accolsero milanesi e torinesi, ma ben presto l’iniziativa si estese ai bambini del Sud—dalla Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna—ospitati in regioni come Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Liguria e Marche.

Un ponte tra due Italie

Quei convogli caricarono paure e sogni: la povertà del Sud si confrontava con l’offerta affettuosa di famiglie con risorse modeste ma gran cuore. I sindaci dell’epoca videro quello come un simbolo di rinascita nazionale; uno tra tutti, il sindaco di Modena Alfeo Corassori, definì il convoglio “il treno della felicità” per gli occhi pieni di speranza dei bambini-

Quei convogli caricarono paure e sogni: la povertà del Sud si confrontava con l’offerta affettuosa di famiglie con risorse modeste ma gran cuore. I sindaci dell’epoca videro quello come un simbolo di rinascita nazionale; uno tra tutti, il sindaco di Modena Alfeo Corassori, definì il convoglio “il treno della felicità” per gli occhi pieni di speranza dei bambini-

Un’eredità che vive ancora

Molti di quei bambini tornarono alle loro famiglie d’origine, ma mantennero legami forti con le famiglie ospitanti . Nel tempo, la memoria dell’operazione è stata ripresa in romanzi come Il treno dei bambini di Viola Ardone, ora anche film su Netflix e spettacoli teatrali che hanno raccontato storie sospese tra abbandono e affetto. Di questa pagina di storia non si vi è cenno sui libri eppure merita di essere conosciuta come un tassello di memoria preziosa, come era il cartello di quei cuccioli speranzosi. Quel cartello che avevano attaccato al collo, infatti, serviva per identificare i piccoli passeggeri durante un viaggio lungo e spesso carico di emozioni forti. Ma era anche un simbolo della loro fragilità e del coraggio, del fatto che stavano affrontando da soli o con fratelli . Un viaggio sconosciuto verso un futuro sperato ma incerto.

Per molti, il cartellino era anche la sola forma di contatto con la loro identità e la loro famiglia d’origine. Non pochi erano troppo piccoli per sapersi presentare o raccontare la propria storia.

In alcune testimonianze, si racconta di bambini che stringevano quel cartello come fosse un oggetto prezioso, unico legame con la propria casa. Per le famiglie che li accoglievano, era il primo sguardo sulla loro storia.

N.B.

Stampa questa notizia

Stampa questa notizia