di Bruno Grotto (cronista di anime e passioni)

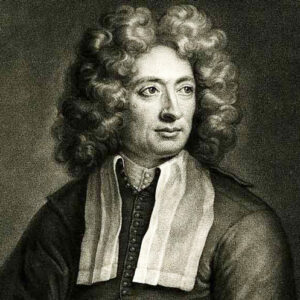

Immaginate un uomo, piccolo di statura ma grande di genio, che con un violino tra le mani faceva vibrare l’aria come se il cielo stesso stesse cantando. Arcangelo Corelli, nato nel 1653 a Fusignano, un puntino nella Romagna che profumava di grano e sogni, non era solo un musicista: era un poeta delle corde, un architetto del suono, un pittore che dipingeva con note invece che con colori. Quando morì, il 25 aprile 1713, Roma pianse, l’Europa sospirò, e il barocco perse uno dei suoi fari più luminosi. Ma chi era, davvero, questo Corelli? E perché, ancora oggi, il suo nome risuona come un’eco di bellezza eterna?

Un ragazzo di campagna con un violino magico

Fusignano, anno 1653. Non proprio il centro del mondo, diciamocelo. Eppure, in quella placida terra di contadini, nasce un bimbo destinato a cambiare la musica per sempre. Arcangelo, nome che sembra già un destino, cresce in una famiglia benestante ma non aristocratica. Il violino? Non glielo regalano gli dèi, ma ci arriva per passione, per quella fame di bellezza che brucia nei cuori dei predestinati. Studia a Bologna, culla della musica barocca, e lì, tra i portici e le torri, impara a far cantare le corde come nessuno prima di lui.

A vent’anni è già a Roma, la città eterna che lo adotta e lo incorona. Roma, in quegli anni, è un calderone di arte, fede e intrighi. Corelli si muove tra cardinali e nobili, suona per papi e principi, ma non è un pavone che si compiace della sua fama. È un uomo schivo, elegante, che preferisce parlare con la musica. Si dice che il suo violino fosse un’estensione della sua anima: quando suonava, anche i muri trattenevano il fiato.

L’arte di Corelli: ordine, grazia, rivoluzione

Se il barocco è un’esplosione di emozioni, Corelli è il maestro che dà forma al caos. Le sue composizioni – sonate da camera, sonate da chiesa, e soprattutto i celebri concerti grossi – sono come giardini all’italiana: ordinati, simmetrici, ma pieni di vita. Prendete le Sonate per violino e basso continuo: ogni nota è al suo posto, ogni frase respira, eppure c’è una passione che ti prende alla gola. O i Concerti Grossi op. 6, dove un piccolo gruppo di solisti (il concertino) dialoga con l’orchestra come in una conversazione tra vecchi amici. È musica che non urla, ma sussurra verità profonde.

Corelli non inventa il barocco, ma lo perfeziona. È il primo a codificare la sonata, a dare al violino un ruolo da protagonista, a insegnare ai musicisti che la tecnica non basta: serve l’anima. E poi, che dire della sua influenza? Vivaldi, Bach, Handel: tutti hanno guardato a lui come a un faro. Persino in Inghilterra, dove la sua musica arriva come un vento caldo, i teatri si inchinano al “divino Arcangelo”.

Un uomo di seta, una vita di note

Chi era Corelli fuori dal palco? Un gentiluomo, dicono le cronache. Vestiva come un lord, con sete e merletti, ma senza ostentazione. Non si sposò mai, e di amori non si sa nulla: forse il suo unico amore fu la musica. Visse a Roma, ospite di mecenati come il cardinale Ottoboni, e la sua casa era un salotto dove si respirava arte. Era anche un insegnante paziente, che formava violinisti con la stessa cura con cui componeva. I suoi allievi? Non solo musicisti, ma apostoli di un nuovo modo di suonare.

Eppure, non era un uomo senza ombre. Si dice che fosse pignolo, quasi ossessivo, nella ricerca della perfezione. Una volta, durante una prova, si infuriò con un orchestrale che aveva sbagliato una nota: “Signore, quella nota è il mio cuore!” avrebbe esclamato. Ma chi può biasimarlo? Corelli non scriveva musica: costruiva mondi.

Il 25 aprile 1713: l’ultima nota

Quando la morte lo colse, a sessant’anni, Corelli era già una leggenda. Il 25 aprile 1713, Roma si fermò. Non ci furono fanfare, solo un silenzio che valeva più di mille orchestre. Lasciò un’eredità immensa: poche opere, sì, ma ognuna una perla rara. Le sue composizioni, raccolte in sei opus, sono come un testamento: non una nota di troppo, non una di meno.

Oggi, se chiudete gli occhi e ascoltate un suo Adagio o un Allegro dai Concerti Grossi, vi accorgerete che il tempo non esiste. Corelli è ancora qui, nelle vibrazioni di un violino, nel respiro di un’orchestra, nel battito di un cuore che ama la bellezza. Era un uomo, sì, ma la sua musica è un pezzo di eternità.

E allora, alzate un calice – di vino romagnolo, mi raccomando – al maestro Arcangelo Corelli. Che il suo violino continui a danzare con le stelle.

Guida all’ascolto

Arcangelo Corelli ha lasciato un corpus relativamente compatto di opere, tutte di altissima qualità, che rappresentano il cuore del barocco italiano. La sua produzione si concentra su sonate e concerti, noti per eleganza, equilibrio e innovazione tecnica. Ecco una selezione delle opere più significative di Corelli che vale assolutamente la pena ascoltare, con una breve descrizione per orientarti:

1. Concerti Grossi, Op. 6 (1714)

– Perché ascoltarli: Questo ciclo di 12 concerti è il capolavoro di Corelli e uno dei pilastri della musica barocca. I concerti alternano un piccolo gruppo di solisti (il concertino, solitamente due violini e un violoncello) con l’orchestra più ampia (ripieno), creando un dialogo vivace e raffinato. Link per l’ascolto: https://youtu.be/pLSCaSUhaEU?si=CabqtJizXI_C8X17

|

Share your videos with friends, family, and the world

youtu.be

|

– Da non perdere:

– Concerto Grosso n. 8 in sol minore, “Fatto per la notte di Natale”: un gioiello con un’atmosfera pastorale, perfetto per evocare la magia del Natale barocco.

– Concerto Grosso n. 4 in re maggiore: brillante e pieno di energia, con un Adagio che ti cattura l’anima.

– Consiglio: Cerca esecuzioni di ensemble come l’English Baroque Soloists o l’Accademia Bizantina per apprezzare la chiarezza e il calore dello stile barocco.

2. Sonate per violino e basso continuo, Op. 5 (1700)

– Perché ascoltarle: Queste 12 sonate sono un manifesto della tecnica violinistica di Corelli e un modello per generazioni di compositori. Divise in due gruppi (sonate da chiesa e da camera), alternano movimenti lenti e lirici a danze vivaci. La n. 12, la Follia, è una delle variazioni più celebri della storia della musica.

– Da non perdere:

– Sonata n. 1 in re maggiore: un’apertura maestosa, con un equilibrio perfetto tra virtuosismo e melodia.

– Sonata n. 12 in re minore, “La Follia”: un tema ipnotico seguito da variazioni che mostrano tutto il genio di Corelli.

– Consiglio: Ascolta versioni con violino barocco (es. Andrew Manze o Rachel Podger) per cogliere l’autenticità del suono.

3. Sonate da chiesa, Op. 1 (1681) e Op. 3 (1689)

– Perché ascoltarle: Queste raccolte di 12 sonate ciascuna sono pensate per l’esecuzione in contesti liturgici, ma non mancano di vivacità. L’Op. 1 stabilisce il modello della sonata a tre (due violini e basso continuo), mentre l’Op. 3 approfondisce la complessità armonica.

– Da non perdere:

– Sonata Op. 1 n. 1 in fa maggiore: un esempio perfetto di come Corelli intreccia semplicità e profondità.

– Sonata Op. 3 n. 2 in re maggiore: un dialogo tra i violini che sembra una conversazione tra vecchi amici.

– Consiglio: Cerca esecuzioni con organo o clavicembalo nel basso continuo per un’immersione nel suono sacro barocco.

4. Sonate da camera, Op. 2 (1685) e Op. 4 (1694)

– Perché ascoltarle: Queste sonate, più leggere e danzanti rispetto alle da chiesa, sono perfette per scoprire il lato più giocoso di Corelli. Ogni sonata include movimenti ispirati a danze come correnti, sarabande e gigue.

– Da non perdere:

– Sonata Op. 2 n. 4 in mi minore: una sarabanda struggente che ti resta nel cuore.

– Sonata Op. 4 n. 11 in sol maggiore: una chiusura festosa, con una giga che invita a battere il piede.

– Consiglio: Ascolta gruppi come il Trio Sonnerie o il London Baroque per la loro attenzione ai dettagli ritmici.

Note per l’ascolto

– Contesto storico: Le opere di Corelli sono scritte per strumenti barocchi (violini con corde di budello, accordature leggermente più basse). Le esecuzioni con strumenti d’epoca ti daranno un’esperienza più autentica.

– Ordine di ascolto: Se sei nuovo a Corelli, inizia con la Follia (Op. 5 n. 12) per il suo fascino immediato, poi passa al Concerto Grosso n. 8 per l’atmosfera natalizia, e infine esplora le sonate da chiesa o da camera per approfondire.

– Durata: Le singole sonate durano circa 5-10 minuti, i concerti grossi 10-15 minuti, quindi sono perfette anche per un ascolto breve ma intenso.

Inviato da bruno grotto

Stampa questa notizia

Stampa questa notizia