In un mondo che corre verso la modernità, alcune tradizioni resistono al tempo, raccontando storie di epoche passate e di un legame profondo tra uomo, natura e comunità. Tra queste, l’albero della cuccagna è senza dubbio una delle più affascinanti, affondando le sue radici nella storia contadina e nei riti della fertilità di epoca celtica.

Dalle feste di maggio al gioco collettivo

Per comprenderne davvero il significato, dobbiamo risalire all’epoca dei Celti, quando le popolazioni agricole celebravano la primavera con le cosiddette “feste di maggio”. L’albero, simbolo di fertilità, di rinascita e di forza vitale, diventava protagonista di rituali collettivi che segnavano il passaggio stagionale e il desiderio di abbondanza nei raccolti. Questi riti, intrisi di sacralità, si sono lentamente trasformati nel corso dei secoli, perdendo il loro carattere mistico, ma conservando l’aspetto simbolico e comunitario.

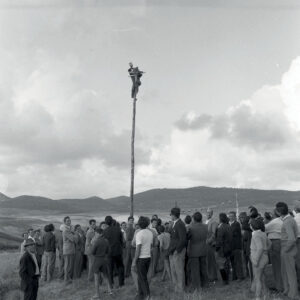

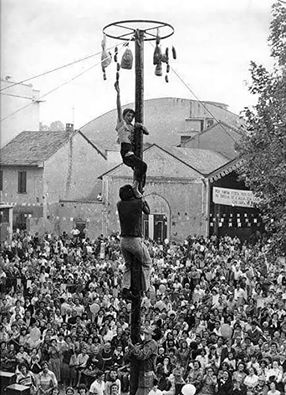

L’albero della cuccagna è uno degli esiti più curiosi di questa evoluzione. Non più un albero nel senso stretto del termine, ma un palo – spesso alto tra gli 8 e i 16 metri – ricavato da un tronco, ben levigato e abbondantemente ingrassato per rendere più ardua l’impresa.

Il gioco e il simbolo

In cima a questo palo viene fissata una ruota – simile a quella di una bicicletta – da cui penzolano salumi, formaggi, dolci, o altri premi gastronomici. L’obiettivo? Arrampicarsi fino in cima e conquistare il bottino. Una sfida all’ultimo scivolone che richiede forza, equilibrio, ingegno e soprattutto spirito di squadra. Sì, perché oggi, accanto ai partecipanti singoli, esistono vere e proprie squadre specializzate, alcune delle quali si sono distinte anche a livello nazionale.

In cima a questo palo viene fissata una ruota – simile a quella di una bicicletta – da cui penzolano salumi, formaggi, dolci, o altri premi gastronomici. L’obiettivo? Arrampicarsi fino in cima e conquistare il bottino. Una sfida all’ultimo scivolone che richiede forza, equilibrio, ingegno e soprattutto spirito di squadra. Sì, perché oggi, accanto ai partecipanti singoli, esistono vere e proprie squadre specializzate, alcune delle quali si sono distinte anche a livello nazionale.

A regolamentare la pratica, infatti, c’è l’Associazione Italiana Palo della Cuccagna, riconosciuta dal CONI, che definisce regole, standard e modalità di svolgimento della gara, garantendo sicurezza e correttezza.

Un’eredità culturale viva

Il termine “cuccagna” – che potrebbe derivare dal francese cocagne, ovvero “dolce, leccornia” – è entrato nell’immaginario collettivo come sinonimo di abbondanza, piacere e vita senza preoccupazioni. Il famoso “Paese di Cuccagna” è stato cantato da poeti, rappresentato da pittori come Pieter Bruegel il Vecchio e citato da Alessandro Manzoni nel capitolo XI dei Promessi Sposi. Un luogo fantastico dove tutto è a disposizione, proprio come i premi appesi in cima al palo.

Un patrimonio da difendere

In alcune zone d’Italia, soprattutto in ambito rurale, questa tradizione è ancora viva. Feste patronali, sagre di paese e rievocazioni storiche sono l’occasione per rispolverare il gioco della cuccagna, unendo generazioni diverse e mantenendo vivo un patrimonio immateriale che parla di fatica, allegria, comunità.

Oggi più che mai, in un’epoca in cui le radici culturali rischiano di essere dimenticate, l’albero della cuccagna rappresenta non solo un gioco folkloristico, ma anche un simbolo di identità, coesione sociale e rispetto per il passato. Un’eredità da onorare, magari anche solo per il tempo di una scalata… ingrassata.

Fonte Anima Veneta

Stampa questa notizia

Stampa questa notizia